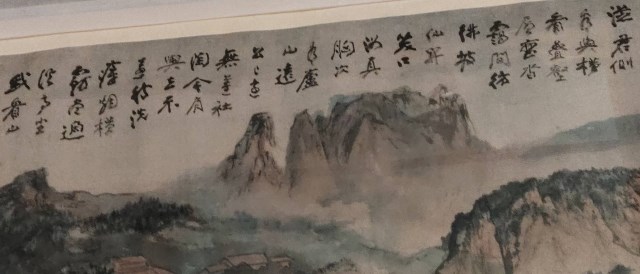

【民正新聞記者蔡永源.陳慧明|台南報導】原自以為只是「閉門造車」之作,怎料36年後竟登上國寶之列,這就是有「五百年來一大千」美譽的張大千經典巨作「廬山圖」!它究竟是何其大氣? 10月25日起前往臺南市美館2館展覽室觀賞,就可一探其「廬山真面目」,感受其藝術魅力。

臺南市美術館3月25日啟動「福爾摩沙時代」展,10月25日進入第三階段,特別迎來最大亮點-張大千「廬山圖」真跡,假2館單一展間展出單一作品。正式開展前,南美館於22日規畫了媒體搶先看活動,故宮博物院蕭宗煌院長致詞表示,國畫大師張大千的「廬山圖」長994.6公分,高178.5公分,是張大師存世最大的整絹畫,1981年7月在張大千外雙溪摩耶精舍開筆,費時一年7個月,1983年初完成了大部分後,張大千因病去世。

蕭宗煌指出,張大千早年臨摹宋代繪畫,最大的轉折是在43歲時來到敦煌,花了兩年7個月時間在敦煌石窟臨摹壁畫。50歲以後旅居海外,畫風兼融中西,發展出潑墨潑彩,並加以發揚光大。 張大千79歲回到臺灣,在外雙溪興建摩耶精舍,隨後開始在此創作「廬山圖」,此作品原是應其日本友人在日興建旅館大廳之裝飾,友人特別自日本運來高180公分,長10公尺之絹布供張大千作畫,是當時最大之絹布畫。蕭宗煌表示,張大千選擇廬山畫成「廬山圖」,其實他並未到過此地,只是因為蘇東坡「橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。不識廬山真面目,只緣身在此山中」詩句的啟發,他即根據詩詞之描繪創作而成。因此他自謂「廬山圖」是有此山川,卻是「閉門造車」。

蕭宗煌表示,由於絹布巨大,張大千乃將摩耶精舍畫室的隔間牆拆除打通,又因他個兒不高,更常趴在畫板上作畫。畫中山巒連綿不斷,有參天的松柏、亭台樓閣、瀑布、古寺屋舍等等,因此「可觀、可遊、可居」。「廬山圖」是張大千一生中尺寸最大的作品,也是他過世前用功最力的時代代表鉅作。

蕭宗煌指出,大師是從左側開始作畫,先潑墨,後潑彩,左重彩,右輕淡。整體來看,左半部畫已完成,右半部則還可再做斟酌,亦即「廬山圖」並未畫完,由1983年在史博館展出的「廬山圖」即可見此作品並未全部完成, 蕭宗煌表示,「廬山圖」左上方題有兩首詩,大師所作的第三首詩則尚未題上,同時大師曾託篆刻家好友鐫刻四枚印章,最後同樣是來不及落款和鈐印就病逝。

臺南市美術館龔卓軍館長表示,這幅張大千晚年潑墨潑彩傑作,也是存世最大整絹繪畫的「廬山圖」,2019年由文化部核定公告為國寶,正與南美館的成立同一年,6年後,此件國寶於南美館展出,可說於此有一特殊的交會點。他說,明年1月1日,南美館與臺南國美館將分開營運,此時兩者交會,不僅有其特殊因緣,也是臺南地區觀眾的福音,值得市民前來參觀這件國寶真跡。